„Made in China“: Online-Debatten auf Chinas Q&A-Plattform Zhihu

Diese Analyse erschien in der Reihe China Spektrum, ein gemeinsames Projekt des China-Instituts der Universität Trier (CIUT) und des Mercator Institute for China Studies (MERICS). Das Projekt wird ermöglicht durch die Förderung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mehr erfahren Sie hier.

Diese Analyse erschien in der Reihe China Spektrum, ein gemeinsames Projekt des China-Instituts der Universität Trier (CIUT) und des Mercator Institute for China Studies (MERICS). Das Projekt wird ermöglicht durch die Förderung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mehr erfahren Sie hier.

Zusammenfassung

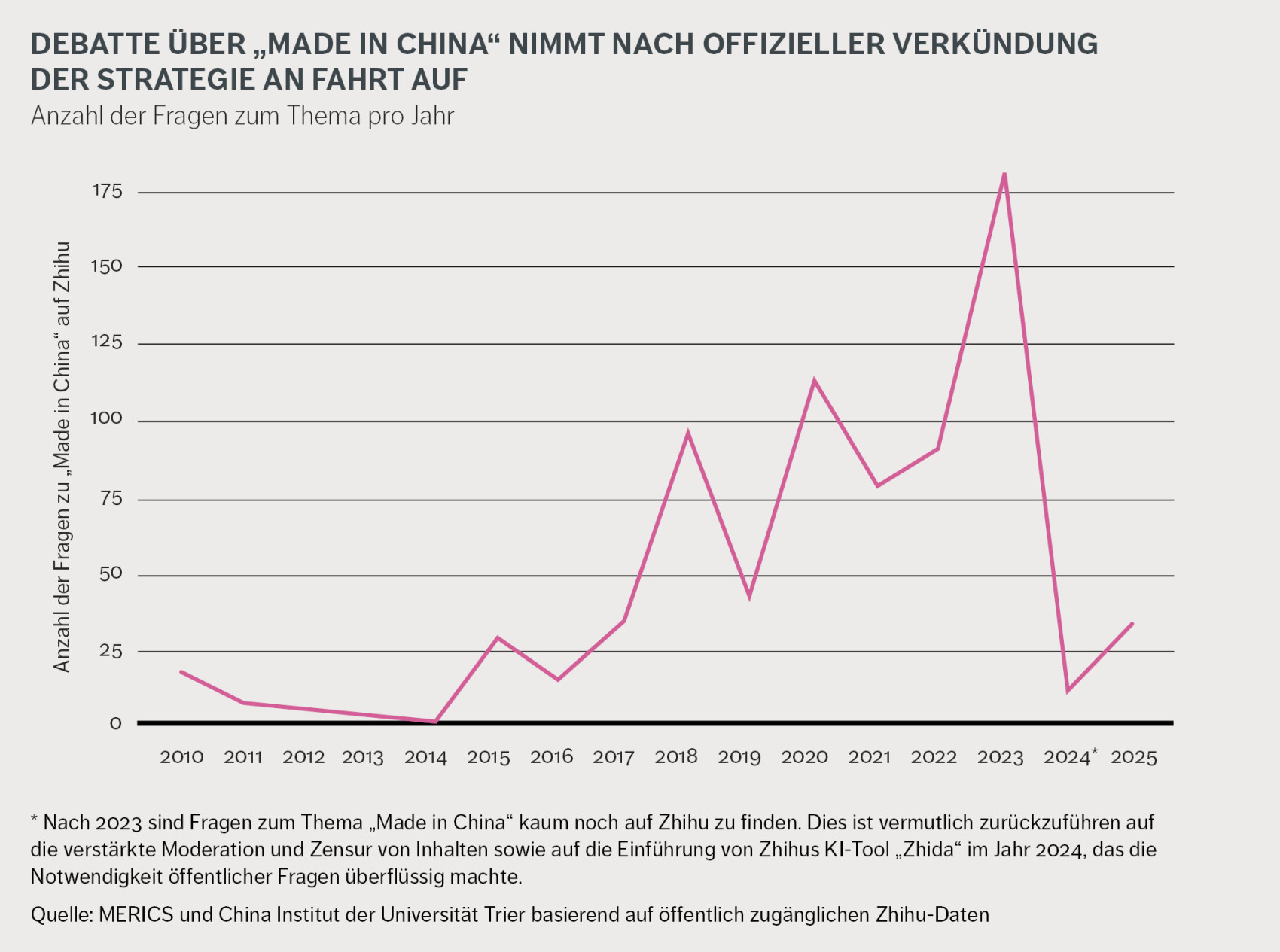

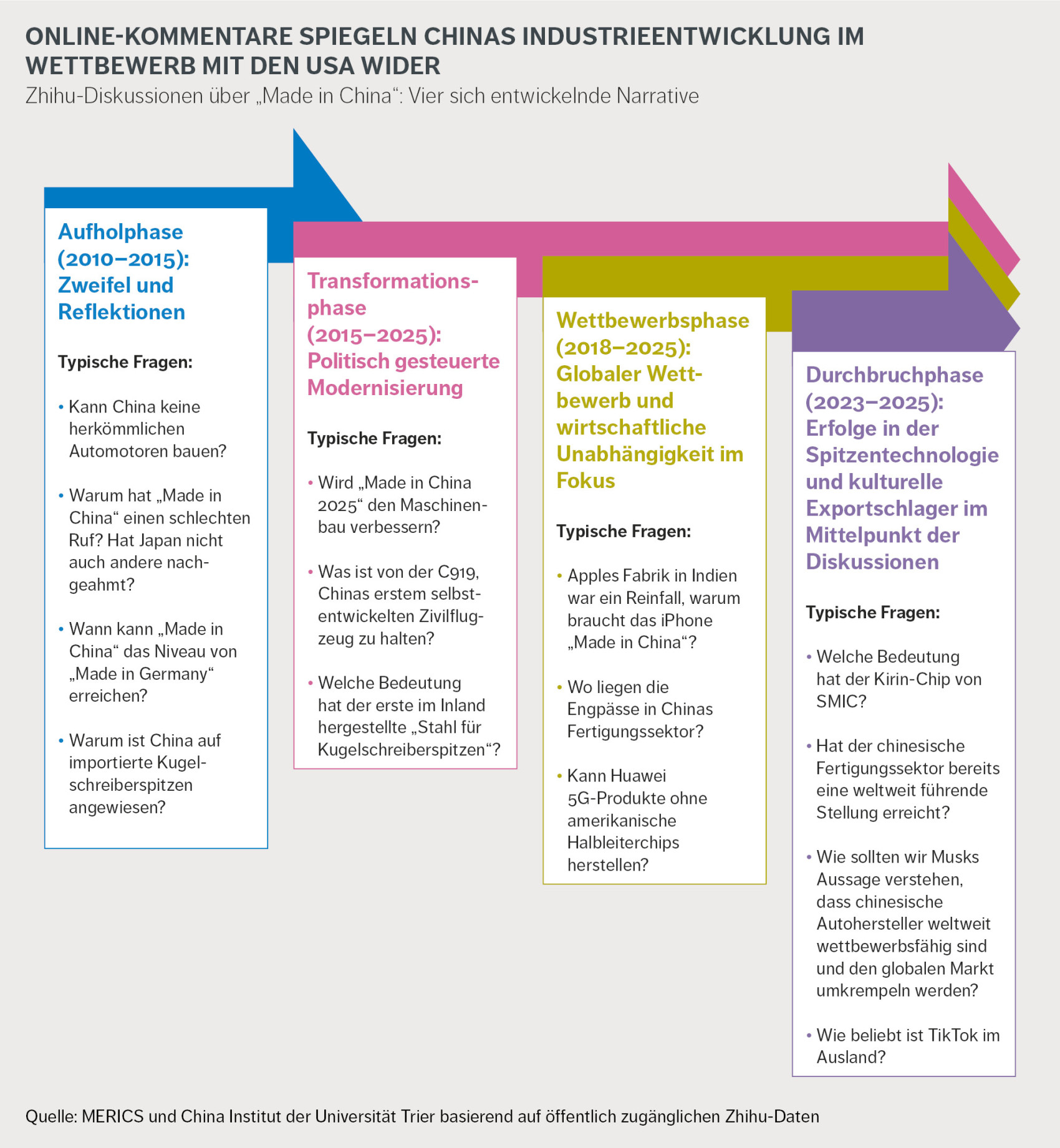

- Im Jahr 2015 veröffentlichte die Kommunistische Partei Chinas (KPC) ihre großangelegte industriepolitische Strategie „Made in China 2025“. Aus dem offiziellen Diskurs verschwand diese bald wieder. Auf der Frage-Antwort-Plattform Zhihu gibt es jedoch weiterhin lebhafte Onlinediskussionen zu diesem Thema.

- Aus Sicht der Diskussionsteilnehmer erfordern verschiedene Wirtschaftssektoren unterschiedliche Ansätze. So funktioniert staatlich gelenkte Entwicklung gut in kapitalintensiven Branchen wie der Fertigung von Hochgeschwindigkeitszügen oder der Kernenergie, während marktorientierte Strategien in Bereichen wie dem Werkzeugmaschinenbau effektiver sind.

- Wie Online-Diskussionen verdeutlichen, können schlechte Arbeitsbedingungen und wachsende Klassenunterschiede Arbeitskräfte demotivieren. Zudem werfen sie grundsätzliche Fragen auf – etwa der sozialen Gerechtigkeit und Ungleichheit im Zuge der industriellen Modernisierung.

- In dem in Diskussionen verwendeten Ausdruck „groß, aber nicht stark“ tritt eine tiefere Sorge zu Tage: reicht schiere Größe aus, um Chinas globalen Führungsanspruch zu sichern, ohne gleichzeitig strukturelle und soziale Schwächen zu adressieren? Während manche den gewaltigen Produktionssektor als Chinas zentrale Stärke sehen, warnen andere: ohne mehr Innovation und bessere Arbeitsbedingungen besteht trotz der erreichten industriellen Größe die Gefahr einer Stagnation.

Das Jahr 2025 galt im Rahmen der „Made in China 2025“ Strategie als zentrale Zielmarke auf dem Weg, China zu einer der weltweit führenden und wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften zu machen. Die 2015 gestartete Industrieoffensive zielt darauf ab, Chinas Fertigungssektor durch den Einstieg in Hightech-Bereiche wie Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie Elektrofahrzeuge grundlegend zu modernisieren und dabei zugleich die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu verringern. Der Plan verdeutlicht Chinas Anspruch, in technologischen Schlüsselindustrien, die bislang vom Westen dominiert wurden, eine globale Führungsrolle zu übernehmen und damit deren wirtschaftliche und technologische Überlegenheit herauszufordern.

Die Strategie rief erhebliche Besorgnis bei ausländischen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Regierungen großer Wirtschaftsmächte wie den USA und der Europäischen Union hervor. Im Laufe der Zeit begannen diese Akteure, China zunehmend als systemischen Rivalen statt als Partner zu sehen. Seit 2018 ist der Begriff „Made in China 2025“ weitgehend aus dem offiziellen chinesischen Diskurs verschwunden.

Obwohl der Begriff offiziell nicht mehr erwähnt wird, ist die öffentliche Debatte über Chinas industriepolitische Ambitionen weiterhin lebendig – besonders auf Zhihu, einer weit verbreiteten Frage-Antwort-Plattform, die vor allem technikaffine Nutzerinnen und Nutzer sowie Branchenexperten anzieht. Im Unterschied zu unterhaltungsorientierten Plattformen wie Weibo oder stärker staatsnahen Seiten wie Guanchazhe ermöglicht Zhihu einen tiefergehenden und offeneren Austausch. Das macht es zu einer wertvollen Quelle, um herauszufinden, wie die Menschen in China die Entwicklung der heimischen Industrie diskutieren und einschätzen.

Um Einblick in diese Debatten zu gewinnen, haben wir öffentliche Diskussionen auf der Zhihu-Themenseite mit dem Titel “中国制造” (Made in China) ausgewertet. Im Fokus standen Beiträge, die zwischen Dezember 2010 und März 2025 veröffentlicht wurden.

Die Auswertung dieser Diskussionen ergibt ein vielschichtiges Bild: Viele Nutzerinnen und Nutzer erkennen zwar deutliche Fortschritte in Chinas industrieller Entwicklung an, verweisen zugleich aber auf grundlegende Spannungen und Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Ausrichtung und Folgen.

Das Innovationsdilemma: Staatliche Lenkung oder Marktdynamik?

Eines der meistdiskutierten Themen ist die Frage, ob Innovation besser durch den Markt oder den Staat vorangetrieben wird. Befürworter einer stärkeren staatlichen Rolle halten es für unrealistisch, bei Schlüsseltechnologien ausschließlich auf Marktmechanismen zu setzen – angesichts hoher Markteintrittsbarrieren, langer Entwicklungszyklen und der geopolitischen Notwendigkeit für technologische Unabhängigkeit. So betont Nutzer momo [2020]1: „Nur durch den Markt und ohne politische Unterstützung lassen sich zentrale Technologien nicht entwickeln. Neueinsteigern fehlt sowohl die Zeit als auch die wirtschaftliche Stabilität, um ihre Produkte durch Kundenfeedback in den von ausländischen Giganten dominierten Märkten zu verbessern.“ Ähnlich argumentiert Qin Wen [2020]: „Selbst wenn es 10.000 Jahre dauert, wir müssen eigene Atom-U-Boote bauen.“ Denn ohne eigene Schlüsseltechnologien, so die Warnung, „werden uns die Imperialisten nicht in Ruhe lassen.“

Einige Kommentatoren, wie zum Beispiel phymath [2022], betonen, Chinas “gesamtstaatliches System” (举国体制) sei besonders geeignet für die umfassende Koordination, die die sogenannten Deep-Tech-Industriebereiche wie Electronic Design Automation (EDA) erfordert. Dabei handelt es sich um spezialisierte Software-Tools, die in der Halbleiterindustrie zur Entwicklung und Herstellung komplexer Mikrochips und integrierter Schaltkreise eingesetzt werden. Erfolge in diesem Bereich setzen jahrzehntelange interdisziplinäre Zusammenarbeit voraus.

Kritiker einer starken staatlichen Steuerung verweisen hingegen auf die Grenzen zentraler Planung in schnelllebigen Technologiebereichen. So argumentiert Ding Zhaqiao [2022], dass amerikanische Tech-Giganten wie NVIDIA oder Microsoft nicht wegen staatlicher Lenkung erfolgreich waren. Ihr Erfolg beruhe auf einer von Verbrauchern getriebenen Feedbackschleife. Staatlich gelenkte Systeme funktionierten zwar gut bei langfristigen Großprojekten, die nicht auf Verbraucherfeedback angewiesen sind, etwa in der Kernenergie oder Luft- und Raumfahrt. Sie versagten aber in Bereichen wie IT oder der Halbleiterindustrie, wo kurze Innovationszyklen entscheidend sind: „Moore’s Law folgt einem 18-Monats-Zyklus. Wer nicht rechtzeitig liefert, wird weggefegt.“ Zudem heben sie die Diskrepanz zwischen starrer Planung und gemeinschaftlich vorangetriebener Innovation hervor, wie sie in Open-Source-Projekten üblich ist: dort testen Neueinsteiger neben erfahrenen Entwicklern gemeinsam Code und veröffentlichen neue Funktionen. Aus ihrer Sicht kann Chinas Top-down-System mit seinen langsamen Rückkopplungsschleifen und seiner starren Planung mit dieser Dynamik nicht mithalten.

Für Gao Tian Liuyun [2022] stößt staatlich gelenkte Innovation häufig an ihre Grenzen – denn „ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln, ist nicht dasselbe wie eine wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen.“ Als Beispiel nennt er das intelligente CNC i5-System des Unternehmens Shenyang Machine Tools: Trotz einer Investitionssumme von über einer Milliarde Yuan und 10.000 Vorbestellungen endete das Projekt mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Yuan. Gao betont: „Chinesische staatliche Forschungsinstitute haben zwar weltweit führende Maschinen entwickelt, doch eine einzelne Spitzenmaschine zu bauen ist etwas völlig anderes, als eine nachhaltige, international wettbewerbsfähige Industrie zu etablieren.“ Anders als Sektoren wie der Hochgeschwindigkeitszugbau oder die Kernenergie sei der Markt für Werkzeugmaschinen stark wettbewerbsgetrieben. Selbst mit unbegrenzter staatlicher Unterstützung könnten Pilotprojekte zwar technisch erfolgreich sein, aber kommerziell scheitern und letztlich nur Nischenbedürfnisse des Militärs bedienen, anstatt sich auf dem freien Markt durchzusetzen.

RainBowThunder [2024] unterstützt diese Ansicht und warnt, China laufe Gefahr, die Fehler der Sowjetunion zu wiederholen: „Administrative Kraft allein kann keinen industriellen Aufstieg bewirken – sie führt lediglich zur Herausbildung von Nischen- und Spezialbranchen.“ Als Beispiel verweist der Nutzer auf die postsowjetische Luftfahrtindustrie, die trotz ihrer technischen Fähigkeiten nicht florieren konnte.

Zusammengenommen skizzieren diese Stimmen ein gespaltenes Bild: Die einen sehen den Staat als unverzichtbaren Anker für das „nationale Überleben“, die anderen als Hindernis im Zeitalter agiler Innovation. Diese Positionen finden sich auch in Debatten unter chinesischen Experten.

Industrielle Modernisierung am Scheideweg: Erst technologisches Wachstum, dann Einkommensverteilung?

Während China die Modernisierung seiner Industrie weiter forciert, zeichnet sich eine wichtige Debatte ab: Reichen massive Investitionen in Forschung, Bildung und Infrastruktur aus – oder muss zuerst die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter verbessert werden?

Der Zhihu-Nutzer Hardpoint [2023] weist die Vorstellung entschieden zurück, dass bessere Arbeitsrechte oder eine freiere Ideologie allein den Fortschritt vorantreiben könnten. In seinem Beitrag mit dem Titel „Kann Vietnams Industrie China in drei Jahren überholen, nur weil sie Streiks erlauben und eine fortschrittlichere Ideologie haben?“ argumentiert er, Chinas Aufstieg beruhe auf einer „erstklassigen Organisationsfähigkeit“ sowie auf „jahrzehntelanger technologischer Akkumulation, ingenieurwissenschaftlicher Disziplin und Infrastrukturentwicklung“. Gerechtere Arbeitsgesetze könnten zwar Spannungen mildern, räumt er ein, doch sie könnten nicht die mühsame Arbeit ersetzen, die es für den Aufbau nationaler industrieller Stärke braucht.

Der Nutzer Information Counterpoint [2023] teilt diese Ansicht und ist überzeugt, echter Wohlstand für die Arbeiter wird dem industriellen Fortschritt auf natürliche Weise folgen. „Sektoren mit einer geringen Wertschöpfung müssen allmählich eingestellt werden, um Platz, Energie und Arbeitskräfte für die High-End-Industrie freizusetzen“, argumentiert er. Erst wenn China ein weltweit führender Exporteur von Autos, Flugzeugen, Chips und medizinischen Geräten geworden ist, werden die Arbeitnehmer „geregelte Arbeitszeiten, volle Sozialleistungen und Familienurlaube in Europa“ genießen können.

Kritiker warnen jedoch vor den Risiken des Ansatzes „erst müsse man Härte ertragen, dann komme die Fairness“. RainBowThunder [2024] mahnt, die Einkommensverteilung zu ignorieren, könnte die Innovationskraft bereits im Keim ersticken. „Niedrige Löhne führen zu schlampiger Arbeit, und schlampige Arbeit kann den Anforderungen von Präzisionsindustrien schlicht nicht genügen“, schreibt er. Ohne eine Anhebung der Löhne und Stärkung der Binnennachfrage wird China bei der Modernisierung seiner Industrie von der Auslandsnachfrage abhängig bleiben. Als Vorbild verweist er auf Japans Einkommensverdopplungsplan der 1960er Jahre, bei dem steigende Löhne eine zentrale Rolle bei der Herausbildung zum Technologiestandort spielten.

Andere Nutzer verweisen darüber hinaus auf eine kulturelle Ebene. Der Nutzer Find Some Fun [2024] postet ein virales Foto des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX, auf dem zwei Firmenköche stolz auf einem Teamfoto zu sehen sind – ein starker Kontrast zu der geringen Sichtbarkeit chinesischer Fabrikarbeiter. Sein Standpunkt: Respekt ist kein Luxus, sondern ein Motor für Motivation und Innovation.

Rain on a Sunny Day [2023] fügt hinzu, dass selbst in Sektoren, in denen China große Fortschritte gemacht hat, die Errungenschaften nicht auf breiter Front geteilt wurden. Er kommentiert dies mit einem Witz: „Tesla musste die Löhne in seiner Fabrik in Shanghai senken, nachdem Konkurrenten dem Unternehmen vorwarfen, den Markt durch zu hohe Löhne zu schädigen.“ Es ist eine ironische Anspielung darauf, dass selbst ein Kapitalist wie Elon Musk seine Arbeiter weniger ausbeutet als einige chinesische Unternehmer.

In diesen Debatten wird eine Trennlinie deutlich: muss Chinas industrielle Stärke um jeden Preis zuerst aufgebaut werden, oder hängt eine echte industrielle Modernisierung davon ab, die Gewinne von Anfang an gerechter zu verteilen?

Ist Chinas Fertigungssektor „groß, aber nicht stark“?

Im Kontext der stark gewachsenen Industrieproduktion diskutieren einige Nutzer, ob das Wachstum auch zu einer Modernisierung geführt habe oder ob es sich lediglich um ein Größenphänomen handelt, dem es jedoch an hochwertigen Produkten mangelt. Kritischere Stimmen sind der Meinung, Chinas Modell räume der Quantität Vorrang vor der Qualität ein. Andere bezeichnen diese Standpunkte als zu skeptisch, weil sie Chinas schnelle Entwicklungsbemühungen und -ergebnisse nicht anerkennen.

Der Nutzer Leng Zhe [2023] argumentiert, dass China zwar in einigen Bereichen mittlerweile führend ist, insgesamt betrachtet jedoch hinterherhinkt: „Mit 1,4 Milliarden Menschen ist es inakzeptabel, dass wir noch nicht in mindestens drei Fünfteln der Industriesektoren weltweit führend sind.“ Der Nutzer Fonyuan [2023] weist auf die sich abzeichnenden demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen hin: „Bald werden wir nicht einmal mehr groß sein. Die Geburtenraten brechen ein. In den Geisterstädten sieht man nachts nur noch ein paar vereinzelte Lichter – wie Geisterfeuer.“ Andere, wie Yun Zhongjun [2024], bringen Probleme der Industrie mit umfassenderen sozialen Fragen in Verbindung: „Wenn die Menschen nicht mit Würde behandelt werden, was nützt es dann, stärker zu werden?“

Die Botschaft von dieser Seite ist klar: Größe allein reicht nicht aus. Ohne den Status der Arbeitnehmer zu stärken und die inländische Innovation zu vertiefen, riskiert China eine Stagnation trotz seines industriellen Gewichts.

Ein zweites Lager kontert: Chinas Größe ist keine Schwäche. Nutzer MagicJess [2023] kritisiert: „Heute nennt man uns 'groß, aber nicht stark'. Morgen, wenn wir im Hightech-Bereich führend sind, wird man sagen 'hoch entwickelt, aber nicht stark'. Für manche bedeutet 'stark' einfach 'nicht chinesisch'.“ Er untermauert dies mit Zahlen: 2023 verzeichneten die Vereinigten Staaten ein Handelsdefizit von 940 Milliarden US-Dollar. Auch Europa und Indien verzeichneten riesige Defizite – ein Großteil davon mit China.

Der Nutzer Xiao Huo Man Dun [2023] beanstandet die endlose Krittelei: „Selbst, wenn ein ausländisches Bauteil in chinesischer Technologie auftaucht, sagen sie, China würde betrügen. Wenn man in nur einem Sektor nicht führend ist, wird gleich das ganze Land als schwach bezeichnet.“ MagicJess [2023] formuliert es wie folgt: „Die Größe selbst ist die Stärke. Ich habe noch nie eine starke Produktionsmacht gesehen, die nicht groß war. Denn Stärke schafft Größe – und Größe schafft Stärke.“

Während Größe in Zahlen gemessen werden kann, bleibt Stärke letztlich eine subjektive Einschätzung. Die Debatte spiegelt gegensätzliche Visionen darüber wider, was „Stärke“ wirklich bedeutet und für wen.

Die Diskussionen zeigen auch, wie die Nutzer die industrielle Entwicklung Chinas im Vergleich zu anderen wichtigen globalen Akteuren bewerten. Während Deutschland zum Beispiel als Goldstandard für die Qualität der Produktion angesehen wird, erscheinen die USA als Chinas wichtigster geopolitischer Rivale.

Die Opfer einer nur auf Wachstum ausgerichteten Politik

Unter den von den Zhihu-Nutzern diskutierten Themen sticht die Frage, ob China der Einkommensverteilung oder dem industriellen Wachstum Vorrang einräumen sollte, als die dringlichste heraus.

Für viele ländliche Wanderarbeiter, die in Chinas Städten leben, bleibt das Leben schwierig. Das Haushaltsregistrierungssystem (hukou) schränkt ihren Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Schulbildung, Gesundheitsfürsorge und bezahlbarem Wohnraum weiterhin ein. Aus diesem Grund sind viele gezwungen, ihre Kinder in ihren Heimatorten zurückzulassen. Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in den Städten leben die Arbeiter oft in kärglichen Verhältnissen. Gleichzeitig wird ihre Arbeit immer unsicherer. Gering qualifizierte Arbeitsplätze sind durch die fortschreitende Automatisierung bedroht. Flexible Beschäftigungsverhältnisse – wie bei Fahr- und Essenslieferdiensten – sind oft mit kurzfristigen Aufgaben auf Abruf verbunden, die keine Garantie für eine feste Anstellung oder ein kontinuierliches Einkommen bieten. Große Plattformunternehmen machen es den Beschäftigten auch schwer, eine höhere Bezahlung oder bessere Arbeitsbedingungen zu fordern, so dass viele in schlecht bezahlten Jobs festsitzen, die mit einer extrem hohen Arbeitsbelastung verbunden sind.

Auf politischer Ebene konzentriert sich die Regierung weiterhin auf den technologischen Fortschritt und die industrielle Modernisierung, oft auf Kosten der Einkommensumverteilung. Die Führung betont, nicht in die so genannte „Wohlfahrtsfalle“ zu tappen, und legt den Schwerpunkt weiterhin auf angebotsorientierte Investitionen und ein produktivitätsorientiertes Wachstum.

In diesem Zusammenhang entfernt sich der weit verbreitete Glaube an eine gerechtere Zukunft als Belohnung für harte Arbeit zunehmend von der Realität. Ein wachsendes Gefühl der Desillusionierung wäre für die Wirtschaft jedoch insgesamt ein beunruhigendes Zeichen. Eine Arbeiterschaft, die sich abgewertet und überlastet fühlt, kann die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Chinas untergraben – nicht nur durch geringere Produktivität, sondern auch durch ein gedämpftes Verbrauchervertrauen, da pessimistische Arbeitnehmer weniger bereit sind, Geld auszugeben oder zu investieren.

- Endnote

1 | Hinter den Benutzernamen steht das Jahr des Beitrags in eckigen Klammern, um anzugeben, wann die Aussage gemacht wurde. Aus den Namen erschließt sich das Geschlecht der Diskussionsteilnehmer:innen nicht. Im Text wird mit Blick auf eine einfache Lesbarkeit durchgehend das männliche Pronomen verwendet. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich ausschließlich um männliche Personen handelt.